専任教員の紹介

機械システム系

教育内容

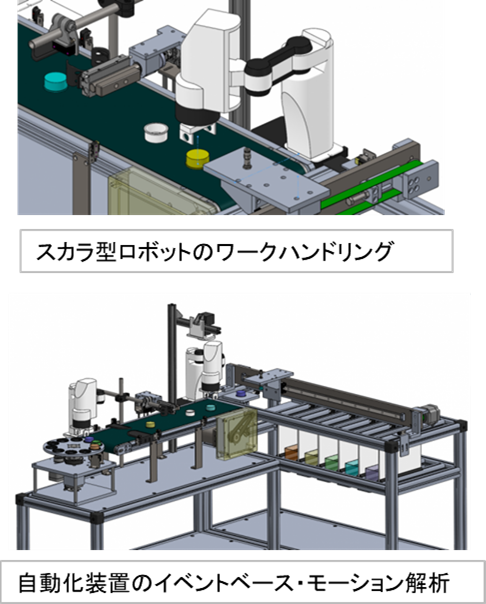

機械システムの機構運動解析

コスト削減や開発サイクルの短縮、さらにこれまで蓄積してきた経験を技術として残すことを目指す製造業において、CAE(Computer Aided Engineering)は今後ますます重要となる技術です。

企業からの技術相談では、機械システムにおいて発生する機構的な不具合や、装置に発生したトラブルの検証などの機構運動解析に取り組んできました、

授業では、部品のモデリングとアセンブリ、2次元図面作成やCAM、3Dプリンタによる試作など3次元CADを中心とした技術について担当しています。また、自動化装置の開発では、機械システムが仕様どおりに稼働するか、位置・速度・加速度・作用する力・アクチュエータのトルクなどについて機構運動解析によるシミュレーションを行いながら設計を進めています。昨年は,自動化装置に組み込んだスカラ型ロボットのハンドリングからワーク収容までの一連の動作について、センサによる感知等を運動のトリガとするイベントベースのモーション解析(SOLIDWORKS)によりシミュレーションを行いました。

庄司 英明

キーワード:機構運動解析、射出成型金型

Mail: shoji@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

ものづくり人材の育成

これまでは機械系職業訓練指導員として機械製図、2次元CAD、3次元CAD、CAM、測定法、普通旋盤、フライス盤、NC旋盤、マシニングセンタなどの操作方法、各種段取り作業を指導しておりました。

本校では工作実習、工作法の担当をしています。

機械加工の分野では様々な工作機械を扱いますが、練度を高めるには実作業と理論を兼ね備えることが必要になります。

卒業研究ではものづくり分野の人材育成をテーマとし、今後様々な分野でものづくりに携わる学生が、安全に配慮し、各作業の要点を踏まえ作業し、自身の能力を高め、伝えるための教材開発に取り組んでまいります。

木村 昇之介

キーワード:汎用工作機械、NC工作機械

Mail: s-kimura@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

熱とエネルギと機械設計

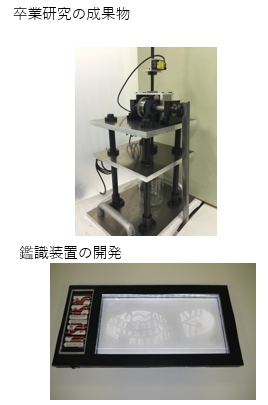

卒業研究でン熱流体の装置や共同開発に取り組んでいます。

[左図上]手動キャピラリレオメーターの開発:流体の粘性係数を測定する装置です。一般には自動で動作しますが、簡便に手動で測定できる装置を製作しました。

[左図下]鑑識装置の開発:県警本部鑑識課と共同で足痕跡ビューアを改良しました。小型軽量、電池駆動で現場にも楽々移動できます。

社会人教育

伝熱工学:伝熱工学をベースにした各種熱計算や基礎的な知識に関する講義が可能です。

2次元CAD、3次元CAD教育:図面の作り方、CADの操作方法について教育できます。

空気圧機器:空気圧機器の構成要素、熱力学や流体力学の計算、空気圧機器のサイジング設計について講義できます。

加藤 和憲

キーワード:2次元/3次元CAD設計、空気圧機器設計

Mail: kazunori@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

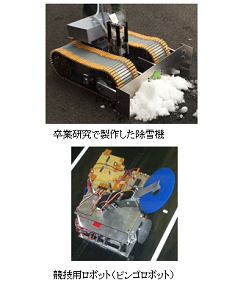

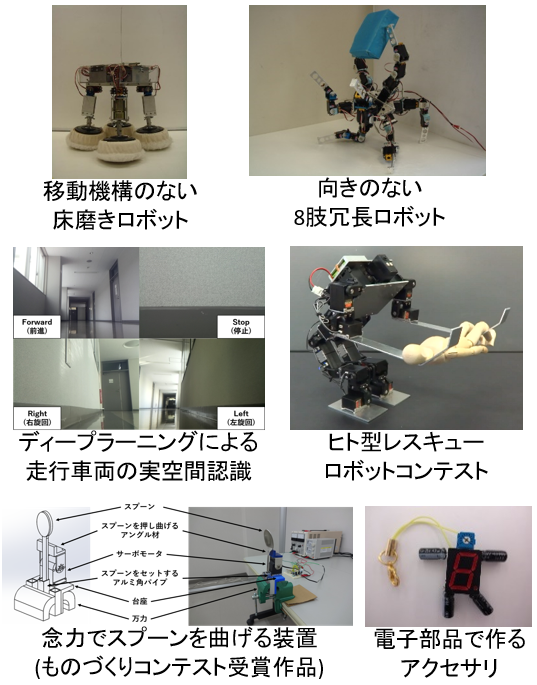

色々な機能を持たせたロボットの製作

私の専門は制御理論(フィードバック制御)ですが、メカトロニクス科では、主に電子回路設計・製作やマイコンの制御プログラム作成を担当しています。その制御対象として、自立型の競技用ロボットの製作・制御を行ない、学生と一緒に「思い通りにロボットが動く」という達成感を共有しています。

卒業研究では、実習の延長として、「こんな機能を持ったロボットがあったら良いよね」という所からスタートし、ロボットの構想・設計・製作・制御までを、学生と一緒になって取り組んでいます。

また、実習で担当している電子回路やマイコンのプログラムを応用し、環境条件の計測・制御にも取り組んでいます。

奧山 正

キーワード:ロボットの製作・制御、電子回路の応用

Mail: okuyama@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

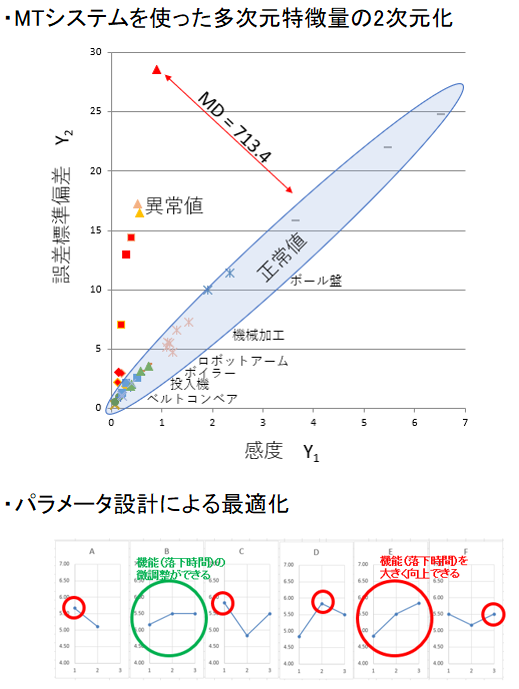

システムの自動化・最適化

MT法やT法等から構成されているMTシステムは、品質工学の手法の1つです。MT法は多次元データから統計的にパターンを学習するホワイトボックスAIであり、異常値の判定を自動的に行うシステムを構築することができます。

計算力学では、数値的に構造解析や振動解析等を行い、可視化することができます。構造解析では製品に生じる応力やひずみを、振動解析では共振する周波数を予測することができます。形状や条件といった複数のパラメータを最適化することにより、機能性が向上し、ノイズ(ストレス)に強いシステムになります。

小野寺 弘貴

キーワード:CAE(静解析、振動解析)、パラメータ設計、MTシステム

Mail: onoderah@yamagata-cit.ac.jp

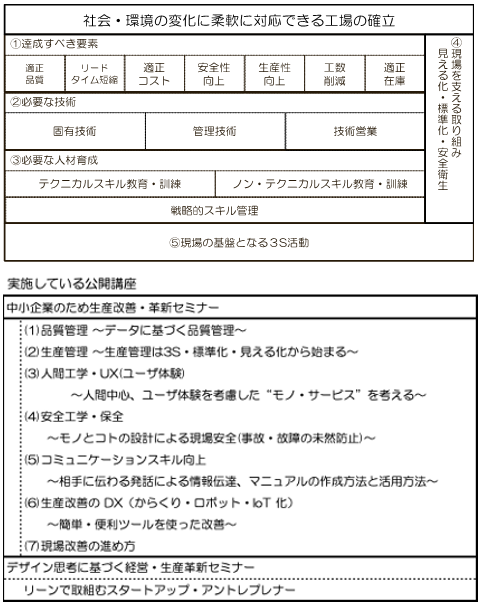

教育内容

ものづくり現場の生産性・品質・安全性向上

変化・変動に継続的に対応できることを目指し、現場の生産性・品質・安全性向上に取り組んでいます。

その際、人間工学・経営工学・安全の知見に基づき、生産の仕組み、生産管理、作業者の動作のムリ・ムダ・ムラをできるだけ少なくすることで、リードタイム短縮、不良率の低減、残業時間の短縮などを実現しています。また、改善に取り組む人材の育成を目的に、社会人対象の「生産改善・革新セミナー」として、生産管理、品質管理、安全などの講座を15年以上開講し、これまで延べ800名近い方にご参加頂いています。

最近は、作業者の身体的負荷を軽減する“からくり装置”や手作業を自動化する機器の開発にも取り組んでいます。

製造業に限らず、現場改善についてのご依頼、お待ちしております。

山口 俊憲

キーワード:安全性、生産改善

Mail: yamaguch@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

ロボットの開発と組込み制御

卒業研究では、これまでにない新しいロボットの開発に取組んでいます。この開発過程では、ロボットのアイディア創造から、機械図面化、部品加工、機械組立て、制御回路の設計製作、制御プログラムの作成とデバッグまでといった一連の技術を習得します。また、ロボットコンテストに出場するためのロボットも製作しています。これらのロボットは、小型シングルボードコンピュータやプログラムされたマイクロコントローラが組込まれ制御されます。

今日注目されるディープラーニング(深層学習)にも取組んでいます。RGBカメラから得られた画像に対して、物体を認識したり空間を認識することによる、知能化したロボットの実現を目指しています。

その他、ものづくりコンテストへ作品を応募しています。また、電子部品で作るアクセサリやセンサを組込んだ模型電車等、ものづくり教室の教材を開発しています。

舩見 洋祐

キーワード:ロボット開発、制御プログラミング

Mail: funami@yamagata-cit.ac.jp

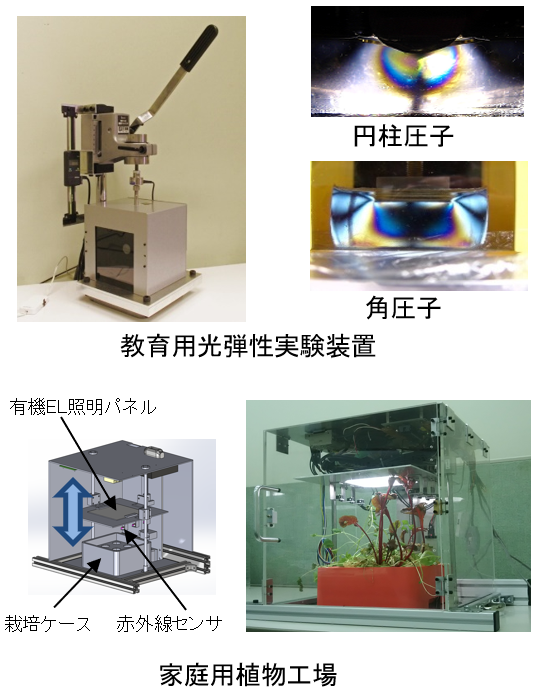

教育内容

工業材料に行われる材料試験の応用

工業材料に対して一般的に行われる引張・圧縮などの材料試験を応用して、軟材料の変形観察や生体組織の力学的特性の取得を目指しています。近年では、有機EL照明を教育用光弾性実験装置の光源として応用することや、他方で家庭用植物工場の照明などに使用することなども検討しています。

授業については、材料の比重や比熱、Young率や線膨張係数などの材料特性を取得する実験を中心に、材料力学の講義と関連付けて実施しています。また、3次元CADやCAE、3Dプリンターを使用した教材を応用して機構学や機械運動学などについての講義も行っています。

小笠原 誠

キーワード:CAD、CAE、バイオエンジニアリング

Mail: m-oga@yamagata-cit.ac.jp

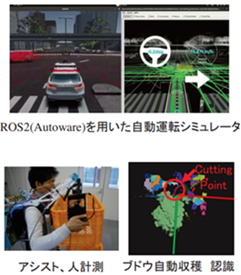

教育内容

アシストロボットと農業支援自律システム

アシストロボットの研究を行っており、人の体を考慮した、使用者に違和感のないアシスト制御システムについて、歩行アシスト、作業アシストなどの研究開発をしています。

自律移動システムに関する研究では、ロボットにとって、もっとも過酷な環境の一つである、農作業を念頭に自律移動ロボットの開発も行っており、個人で運用することが出来るような、小型で安価なシステムの開発を目標としています。

卒業研究では、人とロボット、機械の協調が必要なシステム、もしくは人や動物の巧みな機能を、ロボットでどのように実現するか、人とロボットの両面から研究を行っていきたいと思っております。

中谷 和弘

キーワード:農作業ロボット・アシスト、ROS2・人計測

Mail: nakatani@yamagata-cit.ac.jp

知能電子システム科

教育内容

光干渉で物体内部の構造を探る

OCT(Optical Coherence Tomography)は低コヒーレンス光の干渉を利用して物体内部の構造を高い分解能で画像化する技術です。この技術は,山形大学で生み出された技術で,眼科用の診断装置として実用化されています。SD-OCTは,このシステムの干渉光検出部を多チャンネル分光器に置き換え,検出した干渉スペクトルにIFFT(高速フーリエ逆変換)を実行することにより,機械的な掃引なしで内部の断層画像を得る方法です。OCTには、光学技術の他に信号処理、画像処理技術が用いられており、これらの技術分野に対応可能です。また、LabVIEWの導入教育やLabVIEWを用いた計測システム開発についても対応可能です。

船場 忠幸

キーワード:SD-OUT、TD-OUT、光干渉計測、信号解析、LabVIEW、磁気記録

Mail: funaba@yamagata-cit.ac.jp

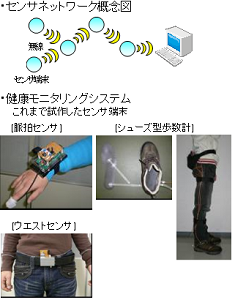

教育内容

センサネットワークで様々な情報を知る

・センサネットワークとはセンシング機能を持つ複数の小型無線端末がネットワークを構成し, 様々な情報を正確に効率良く収集するシステムです。

・健康モニタリングシステム本研究室では, センサネットワークを健康管理に応用する研究を行っています.

荒井 順平

キーワード:センシング、マイコン制御、無線ネットワーク

Mail: arai@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

画像認識を利用した応用

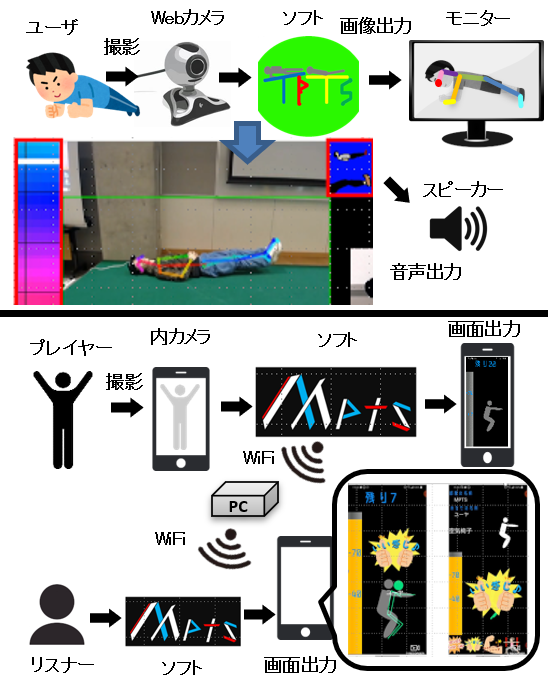

リアルタイムにWebカメラから動画として読込み人間の骨格情報を算出して、体幹トレーニングの位置ずれを音声と画面表示でアドバイスを行うことができる。これを実現するためには、前もって人間の骨格情報をディープラーニングで学習しておく必要がある。リアルタイムに映像と骨格を表示するために、GPUによる演算が必要になる。

また、スマホ(Andoroid®)を用いて、リアルタイムに1名のトレーニングするプレーヤーに複数人が接続し、アドバイスを送るスマホ用アプリを構築することもできる。これを実現するためには、学習済骨格情報を利用し、MQTTと呼ばれるIoTに使われる軽量化通信が必要になる。

このように、画像から人間の骨格抽出など様々な情報を認識・加工することで、数々のアプリケーションを作成していくことができます。

間宮 明

キーワード:画像処理・認識、GPGPU、ソフトウェア設計

Mail: mamiya@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

組込機器開発技術と手法

電子機器の中心部となる組込みシステムにおいて、ハードウェア、ソフトウェアの技術知識と共に、開発手法、品質、検証方法など開発全体で必要な知識とリンクさせながら、指導をしております。

近年においてはIoT社会に必要なモノの見える化、その情報をもとに制御、最適化を目指したシステムに取り組んでいます。

赤間 弘幸

キーワード:IoTソリューション

Mail: akama@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

マイコンを活かしたものづくり

身の回りにある機器の多くには、マイコンを中心とした組込みシステムが導入されています。こうした組込みシステムの登場によって、少々複雑な機能の変更にあっても、ソフトウェア的な調整を加えるだけで柔軟に対処ができるようになりました。

最近では、ハードウェア技術よりもソフトウェア技術が重要視される事が多くなりましたが、自分で解決しなければ先に進まない物事に直面した場合には、どちらの技術であっても手段として用いれる方が、より成功に近づくものだと信じています。組込みを実現するためには、ハードウェアとソフトウェアとの両面が必要になるため、幅広い知識と技術が必要となります。つまり、ものづくりは大概にして面倒だったりするものなのです。

ものづくりが好きだという学生の気持ちを伸ばせるよう、また、どちらであっても教えられるよう、自分自身、日頃から知識と技術の習得に励んでおります。

佐藤 司

キーワード:マイコン、デジタル回路、C言語、PIC、AVR、Arduino

Mail: t-sato@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

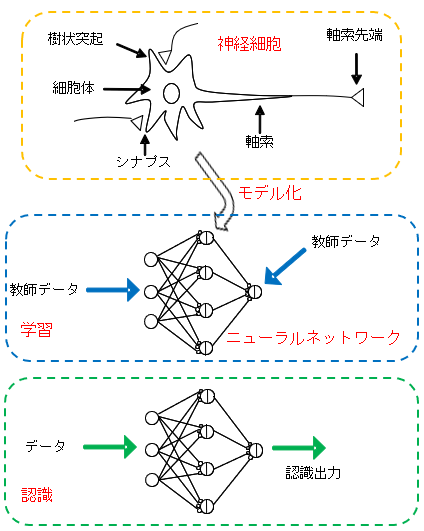

改良型パーセプトロンによる認識と制御

人工ニューラルネットワークの初期のモデルにパーセプトロンというものがあります。これが、近年利用されてきているディープラーニングという多層のニューラルネットワーク技術につながっていきます。パーセプトロンそのものには利用価値がない、というのが定説となっています。しかし、最近の研究でMNISTという手書き数字の認識に適用可能であることを確認しました。今後は、自動制御にも利用できるかどうか探っていきたいと考えています。

渡辺 雄二

キーワード:マイコン制御、パターン認識

Mail: watanabe@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

セキュリティ、ITストラテジー

長年にわたり水道・電力インフラの現場業務に従事し、雪崩検知システムや浄水場監視チャットボットなど、現場のニーズに応じた機械学習とIoTを活用したシステムを開発してまいりました。

今年度より大学校教授として着任し、これまでの現場での実務経験を教育の場で活かしております。

実際の現場課題から生まれた技術開発の経験を通じて、実用的なシステム開発と技術者育成の両面で貢献できればと考えております。

横山 英雄

キーワード:セキュリティ、ITストラテジー

Mail: yokoyamahi@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

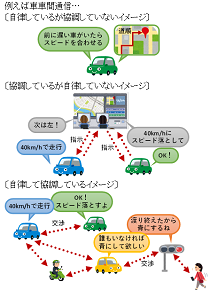

知的エージェントの協調による問題解決

多様で膨大な情報に誰もがアクセスできる今日、人間に代わって情報を処理し、自律的に協調的に問題を解決するソフトウェアエージェント技術に関する研究開発や実用化が進められています。特に人工知能(AI)の進歩により、人間のように状況に応じた判断や成長ができる知的エージェントによって、問題解決の幅が広がっています。

ここでは様々なエージェントの協調に関する研究に取り組んでいきます。例えば、工場の業務効率化や品質向上にはある1工程だけでなく社内外の改善も重要です。局所的な問題解決をする社内外の既存システムや安価なものを組み合わせてひとつの大きな問題を解決することが大切です。各問題に適したエージェントや人・モノ・情報等を協調させて問題解決するための技術を研究していきます。

草刈 徳之

キーワード:Deep Learning、ビッグデータ、作業効率化、RPA

Mail: kusakari@yamagata-cit.ac.jp

情報システム科

教授 阿部 功

専門分野: ソフトウェア工学、画像処理 |

教授 吉田 明弘

専門分野: 電子工学、組込みシステム |

教授 大津 君彦

専門分野: コンピュータネットワーク、システムインテグレーション |

准教授 芝田 浩

専門分野: 情報工学、アプリケーション開発 |

||

主任講師(特) 岡崎 徹

専門分野: ソフトウェア工学 |

主任講師(特) 鈴木 康彦

専門分野: 各種アプリケーション開発 |

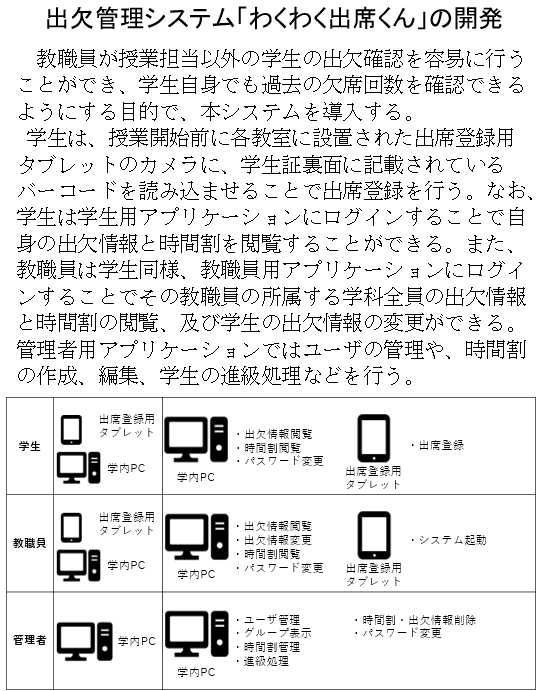

教育内容

クラウドを活用したシステム開発

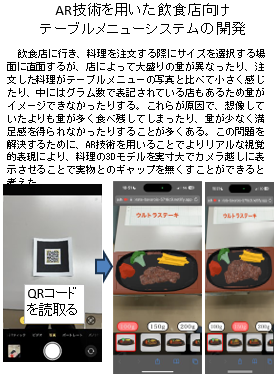

現実社会に存在する課題を解決するために、ICT技術を使いシステムを開発しています。スマートフォンやタブレット、PCなどのアプリケーション開発からそれらを連携させるためのシステム構築、クラウドの活用まで幅広く行っています。

また、コンピュータグラフィックス(CG)、仮想現実(VR)や複合現実(AR)を利用したシステム開発も行っています。

分野や新旧にとらわれず、オープンソースソフトウェア(OSS)を中心に使える技術は何でも使い、最適なシステムを作り上げることを常に心がけて、教育・開発に取り組んでいます。

阿部 功

キーワード:スマホアプリ、Webアプリ、VR、MR、CG

Mail: abeisao@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

OSSを利用したWebアプリケーション開発

授業では、Java言語の基礎教育を長く担当してきました。近年では、Web周りのHTML、CSS、JavaScriptおよびPHPを担当しています。これらのプログラミング言語とデータベースを組み合わせたWebアプリケーション開発を卒業研究(PBL)で行っています。

岡崎 徹

キーワード:Java、HTML、CSS、JavaScript、PHP、Webアプリケーション開発

Mail: okazaki@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

プログラミング技術・情報処理試験対策

授業ではJava言語によるプログラミング教育を担当しており,JavaやPHPによるDB連携のWebアプリケーション開発技術を教えております.また,エンタープライズ系のオンプレミス型アプリケーション開発も行っております.

他には基本情報技術者試験や応用技術者試験の合格を目指した対策講座を担当しております.

鈴木 康彦

キーワード:Java、DB

Mail: suzuki@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

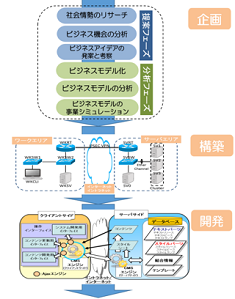

情報技術によるイノベーション

企画(ビジネスのモデル化)・構築(システム基盤の設計構築)・開発(ソフトウェアシステムの設計開発)までトータルに取り組んでいます。

・意義・費用対効果を考慮した技術的発案ができる人材の育成

・要件による最適な仕様策定ができる人材の育成

・効果的な技術選択ができる人材の育成

・ユーザービリティなどに拘った実践的技術スキルの向上

を教育重点としています。

人材育成の評価の場として学生が取り組むビジネスモデルコンテストの指導や、技能五輪の競技職種「ITネットワークシステム管理」の指導にも取り組んでいます。

大津 君彦

キーワード:システム企画/設計/構築/開発、ビジネスモデル

Mail: ohtsu@yamagata-cit.ac.jp

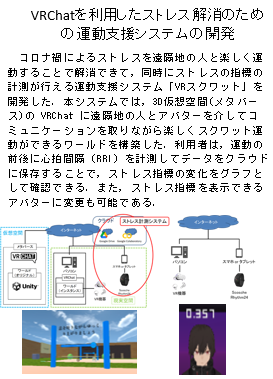

教育内容

電子工学、組込みシステム

授業では,センサ信号の検出やアクチュエータの駆動回路などインタフェースのための電子回路を教えてきました.実習では,IoT,プリント基板の設計製作,電子機器組み立て,マイコンのプログラミングなど主に組込み分野について指導してきました.

近年は,組込み分野の技術をベースとして,VRとウェアラブル端末を利用した運動支援システム,LPWA無線通信によるIoTを活用したセンシングなど題材に卒業研究課題の指導に取り組んでおります.

吉田 明弘

キーワード:電子工学、組込みシステム

Mail: ayoshida@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

画像処理・画像認識の応用システム、各種アプリケーション開発

画像処理,画像認識に関わる分野を専門としており,近年はこれらの技術を応用したアプリケーションの開発に取組んでいます.

画像認識は『コンピュータの視覚』に相当する技術であり,様々な応用が期待されています.話題の機械学習(AI,深層学習)にも注目しながら,実用システムの開発を目指し,研究を行っています.

また,授業においては,ソフトウェア開発全般を担当しており,スマートフォン,タブレットなどのモバイル機器をターゲットにしたアプリケーション開発についても指導しています.

澁谷 倫子

キーワード:画像認識、Androidアプリケーション開発

Mail: shibuya@yamagata-cit.ac.jp

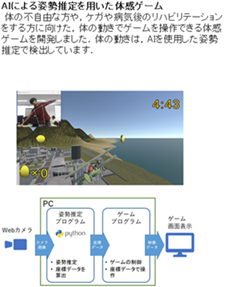

教育内容

IoT(Internet of Things), AI(人工知能)の技術を活用し,社会や産業の課題を解決するシステムの開発に取り組んでいます.IoTを活用した環境データや画像データの取得と,それらのデータを用いた状態の検出や認識を通して,地域課題解決へ適用できるシステムの構築に取り組んでいます.

最新のプロジェクトでは,高齢者やリハビリ中の方向けに「AIによる姿勢推定を用いた体感ゲーム」を開発しました.IoTやAIの技術を実社会や産業へ適用することについて研究しています.

授業・実習では,主にプログラミングやシステム開発関連の分野を担当しています.

芝田 浩

キーワード:IoT、クラウドコンピューティング、人工知能(AI)

Mail: shibata@yamagata-cit.ac.jp

建築環境システム科

教授 江川 嘉幸

専門分野: 住宅構法、建築CAD |

教授 押切 剛伸

専門分野: 電気分析化学、環境工学 |

教授 本郷 智大

専門分野: 給排水衛生設備 |

主任講師(特) 堤 和司

専門分野: 建築設備、施工管理 |

|

| |

教育内容

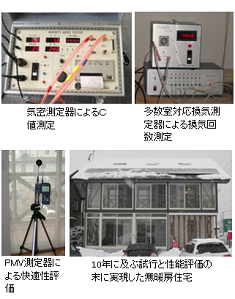

住宅の省エネルギー性能評価

脱炭素社会実現を目指す中で、家庭部門の省エネルギー対策が課題になっています。

山形県のような寒冷地では、家庭におけるエネルギー消費量のうち暖房エネルギーが大きな割合を占めており、省エネルギー化のためには、建築による手法と設備による手法を組み合わせた対策が必要となります。

特に建物外皮は、建設後に改修するには相応のコストと時間を要するので、慎重な計画が求められます。建築による手法を検討する際の支援として、建物外皮の高断熱化と日射熱を積極的に取り込むことによる省エネルギー効果や快適性について各種測定装置による性能評価を行っています。

また、BIMによるエネルギー消費シミュレーションにも取り組んでいます。

江川 嘉幸

キーワード:断熱性能、温熱環境、省エネルギー、BIM

Mail: egawa@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

室内環境中ダニアレルゲンセンサの開発

室内環境においてカビ・ダニ等のハウスダストが問題になっており、その中でもアレルギー性喘息などに代表されるアレルギー反応の原因物質であるダニアレルゲンの検出が罹患患者にとって非常に重要となる。そこで、Glucose Oxidase(GOD)を標識したダニ抗体を用いて電極型ダニアレルゲンセンサの開発を行っている(図1)。室内空気中のダニアレルゲンの測定には精製水へのバブリング法によりサンプリングを行う。

押切 剛伸

キーワード:ハウスダスト、室内空気汚染

Mail: oshikiri@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

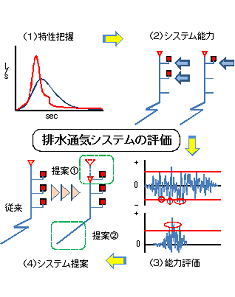

排水システムの排水能力・通気能力の基礎評価

建築設備の給排水衛生設備を担当しています。建物内の給排水衛生設備の計画や設計に加え、建築設備CAD教えています。研究テーマは、給排水衛生設備のシステム評価に関する研究を行っており、排水通気設備が専門です。近年では、排水用通気弁を用いた排水システムの排水能力、排水横主管内の搬送性能に関する研究を行っています。

[主な研究]

低層住宅排水システムの排水能力影響と排水能力試験手法に関する考察

排水横主管内の排水流れと許容流量決定に向けた一考察

排水横主管の排水流れと搬送性に関する一考察

本郷 智大

キーワード:排水システム、排水能力、性能評価

Mail: hongou@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

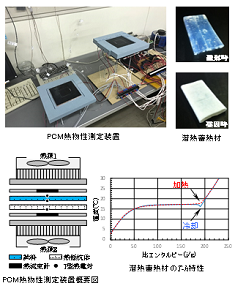

空気調和設備における省エネルギー手法

生活水準の向上に伴う空気調和設備の普及により建物の消費電力が増加し、昼夜の電力需要格差が問題となっています。この問題に貢献できる技術として、夜間電力を熱に変換して貯蔵し、日中に使用する蓄熱技術があり、これが主となる研究テーマで、空気調和設備で用いられる熱エネルギーに関する研究を行っています。

現在は、蓄熱量が多く熱の出し入れが比較的容易な潜熱蓄熱材(PCM)に関する研究を行い、PCMの熱物性測定実験装置の開発や、実験結果から蓄熱材の蓄・放熱特性を把握し、その特性が表現できるシミュレーションプログラムの開発を行っています。

また、夜間に建物のコンクリート部分に熱を貯め、日中にその熱を取り出して空調を行う躯体蓄熱空調システムに関する研究、さらに建物の空調システムにおける省エネルギー化設計手法や空調機器の最適運転方法に関する研究を行っています。

宮城 聡

キーワード:空気調和設備、省エネルギー、蓄熱技術

Mail: miyagi@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

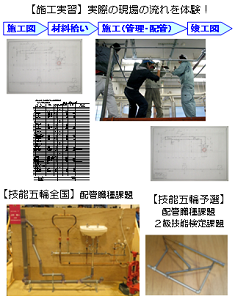

「建設業」は現場が一番面白い!

前職では、ヘルメットに作業服、安全帯・安全靴を着用し、建築現場で設備の現場監督(施工管理)をしておりました。比較的大きなサブコンでしたので、設計部・技術部・工事部等様々な部署が有りましたが、会社を背負う部署は「工事部」と信じ、入社から退職する迄の7年間は現場で過ごしました。企画・設計が素晴らしくても、それを実行に移さなければ“絵に描いた餅”であり、いくら優秀な担当者が図面を作成しても、それが施工できない図面では何もならない。日本では“設計図で施工が出来ない”状況にあり、現場では必ず施工図を作成しなければなりません。また、施工途中での設計変更は日常茶飯事であり、現場での適切な判断が求められます。これらの体験を思う存分に活かし、設備施工系の授業(学科・実習)を行っております。

また、技能五輪(配管職種)山形予選会・全国大会も担当し、実際に現場で作る(創る)を実践しています

堤 和司

キーワード:設備施工管理、技能五輪(配管職種)

Mail: tsutsumi@yamagata-cit.ac.jp

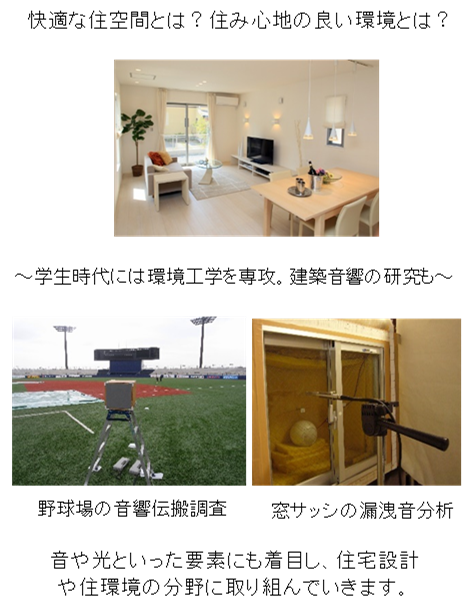

教育内容

建築・住宅における空間の快適性

前職では住宅設計に携わっていました。

住宅は家族が集い、居住する安らぎの場である一方、リモートワークやリモート学習の広がりによって新たな役割や、居住環境の快適性が、より求められるようになってきています。

私は、そういったニーズの変化や「使う人」の目線に立った計画の大切さを伝えるとともに、音・光・温熱、といった建築の居住空間の快適性を左右する環境要素にも着目し、研究に取り組んでいきたいと考えています。

千代 麻友子

キーワード:住環境、建築音響

Mail: chiyo@yamagata-cit.ac.jp

土木エンジニアリング科

教授 千葉 陽子

専門分野: コンクリート工学、維持管理 |

准教授 石岡 忍

専門分野: 地盤工学、地質学、建設環境 |

准教授 須藤 克文

専門分野: 測量学、土木施工管理 |

准教授 墫 佳彦

専門分野: 土木施工管理 |

||

准教授 小笠原 基

専門分野: 水理学、河川工学 |

主任講師 冨澤 渉

専門分野: 土木施工管理、農業土木 |

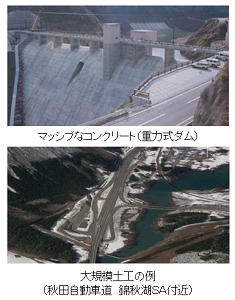

教育内容

施工管理に関する研究

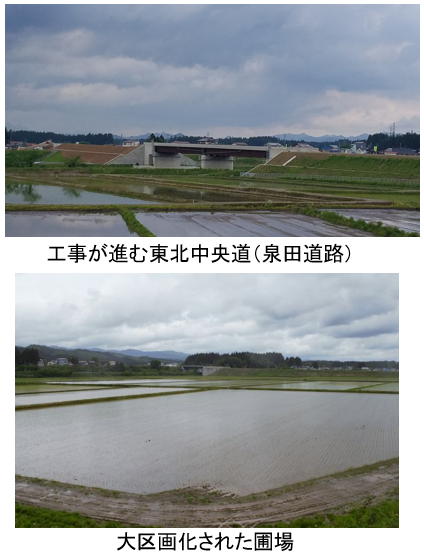

卒業研究では,土木エンジニアにとって必要不可欠な「工事測量」についての基本的な技術を復習しながら,作業の効率化や高精度化について研究します。

また,「コンクリート」や「土」などの土木材料の特性についても,総合的に研究しながら,「土木施工技術者」としての一連の技術を習得します。

古谷 浩

キーワード:測量、コンクリート、リモートセンシング

Mail: furuya@yamagata-cit.ac.jp

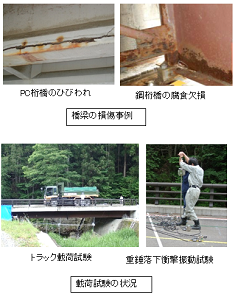

教育内容

インフラメンテナンスに関する研究

土木構造物の設計・維持管理に長年携わっており、特に、既設橋梁(コンクリート及び鋼)の調査、診断、健全度評価、補修・補強に係る分野を専門としています。

インフラメンテナンスが必要とされる昨今、限られた財源の中で橋梁群の効率的、効果的な維持管理を行うには、劣化状態や耐荷力を踏まえた的確な健全度の把握が重要です。そのため、橋梁群の多くを占める小規模橋梁を対象として、載荷試験等の実施による簡易的な健全度評価手法の研究を行っています。

また、コンクリート構造物の損傷について、研究を行っています。

千葉 陽子

キーワード:コンクリート、点検・診断・維持管理

Mail: chiba@yamagata-cit.ac.jp

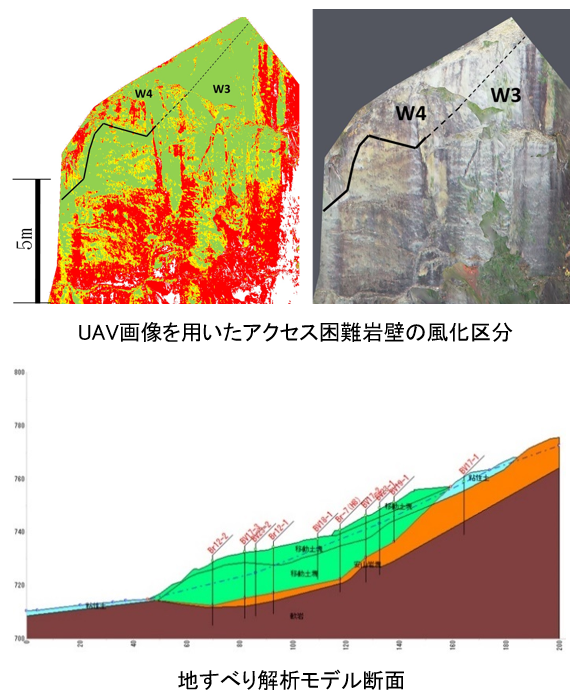

教育内容

地盤工学に関する研究

土質力学、やまがたの地理と地質、防災工学を主に担当しています。

卒業研究では、山形の地理的・地質的な特徴を踏まえた地盤工学の研究を行います。他に、UAV(ドローン)を活用した効率的な調査手法の確立、土木施工において必要となる土壌汚染等の環境側面についても研究題材として考えています。

講義・卒業研究を通じて、土木施工における地すべり、軟弱地盤、地盤沈下等の土質・地盤リスクに対応できる技術力、多発する豪雨・地震等の自然災害に対応できる技術力を取得できるように指導します。

石岡 忍

キーワード:土質力学、地質

Mail: ishioka@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

確かな知識・技術、有資格技術者の育成

これまでの業務において現場代理人等で、一般土木では高速道路の舗装工事、河川の護岸工事、道路の落石対策工事を担当しました。造園・緑化工事としては、関西国際空港の外周緑化基盤工事、東京都内の公園工事、山岳地帯の緑化工事等の経験があります。更には海外事業において所長として、中国の砂漠化地域における植林エリアの林道や防護柵設置工事を担当しています。

資格面では、施工管理、測量、設計に関する資格を保有しています。

土木分野は今、DX化、担い手確保にいかに対応していくかが課題となっています。また山形県でも災害が激甚化・頻発化し、その迅速で適切な対応が要求されます。

このような環境下、確かな知識と技術、本業界に不可欠な資格取得の支援によって、急速に進化していく技術に対応し、県土のインフラ整備を支える技術者を育成していきます。

須藤 克文

キーワード:測量学、土木施工管理

Mail: sutokat@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

人と地球にやさしい環境づくり

前職では、現場監督(施工管理)として、インフラの整備や新潟県中越地震の災害復旧工事をしてきました。その時の経験を活かし、現場の「楽しさ」「厳しさ」「心構え」を始め現場監督として必要な「知識」や「技術」(学科・実習)を伝えることで学生一人一人が1人前の現場監督して現場に立てる様にと願い日々の授業に取り組んでおります。

卒業研究では、測量⇒設計⇒材料拾い⇒施工⇒成果物の作成と一連の流れで施工管理を学び、またグリーンインフラに着目して「自然が持つ多様な機能の利用」することで、持続可能な社会と経済の発展に寄与するインフラや土地利用計画について研究を行っております。

現段階の研究として、河川環境を悪化させる支障木をチップ化し「ウッドチップ舗装」を施工することで、ウッドチップ舗装がもたらす効果①雑草の育成に対してのアレロパシー効果②土中の水分(透水性効果)③温度条件の変化による抑制効果(ヒートアイランド現象抑制効果)に着目し取組んでいるところです。

墫 佳彦

キーワード:施工、安全

Mail: hanawa@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

山形県内の防災と環境に関する研究

授業では、測量やCADなどの実習と、河川工学や水理学などの学科を担当しています。

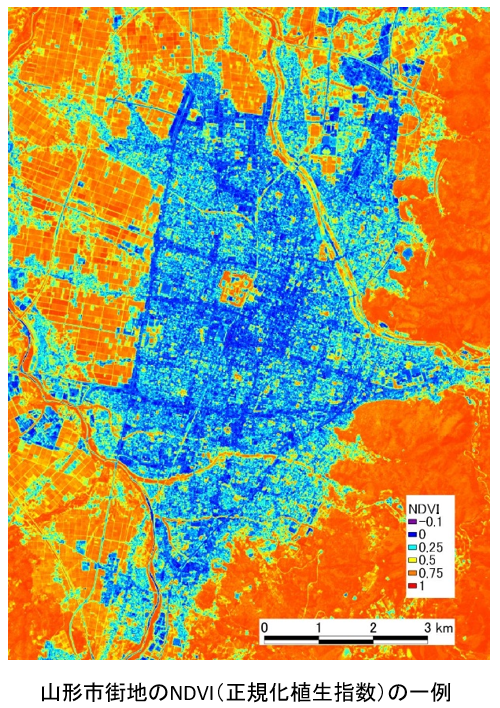

卒業研究では、PCによる数値計算、GIS(地理情報システム)による解析、人工衛星やUAV(ドローン)によるリモートセンシング技術、AIやIoTといったICT(情報通信技術)などを組み合わせることによって、山形県内の防災と環境に関連する課題に取り組みたいと考えています。

小笠原 基

キーワード:リモートセンシング、ICT

Mail: ogasawara@yamagata-cit.ac.jp

教育内容

施工状況がもたらす構造物の品質変化について

今後、建設現場で指揮を執る学生に、構造物の品質確保の重要性について学んでもらうため、卒業研究では、これまでの発注者の経験を活かし、「施工状況がもたらす構造物の品質変化について」をテーマとして取り組みます。具体的には、盛土の締固め不足やコンクリート打設方法等が、完成した構造物の品質にどのような影響を与え、品質劣化が進むのかについて研究を行います。

冨澤 渉

キーワード:施工管理

Mail: tomisawa@yamagata-cit.ac.jp

教員紹介

教員紹介